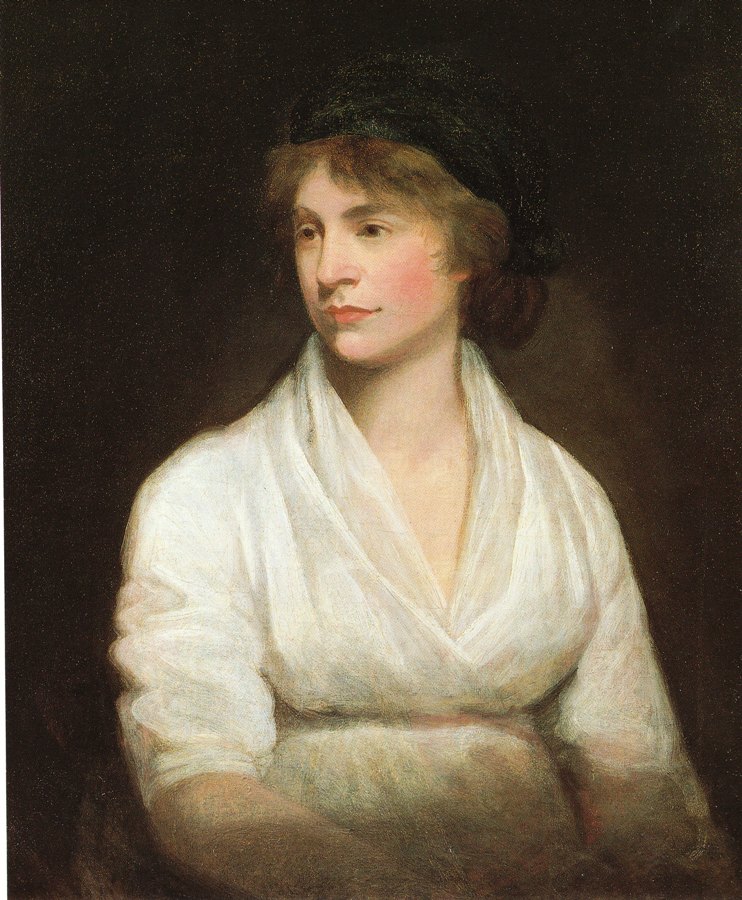

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Mary, che da ragazza s’era ripromessa di non sposarsi mai, morì il 30 agosto del 1797 per febbre puerperale, dieci giorni dopo aver partorito la figlia Mary (Mary Shelley, che sarebbe poi divenuta l’autrice del famoso romanzo di Frankenstein).

Voleva essere aiutata soltanto dalla levatrice, non avere maschi intorno , invece fu assistita da un medico negligente che le causò una infezione che le procurò la morte.

Aveva trentotto anni.

Mary Wollstonecraft era nata a Londra il 27 aprile del 1759 in una famiglia modesta. A diciannove anni aveva cominciato a lavorare, dapprima aprendo una scuola insieme alle sue sorelle, poi come istitutrice. Aveva anche iniziato a scrivere, riversando da subito nei suoi libri la presa di coscienza delle ingiustizie subite dalla donne, di cui fin da piccola si era resa conto, ribellandosi al padre violento che infliggeva maltrattamenti alla moglie e alle figlie.

Nel 1787 pubblicò il libro “Riflessioni sull’educazione delle figlie”, cominciò a collaborare con la rivista “Analitical Review” e a frequentare il circolo Johnson, che radunava artisti ed intellettuali.

Nel 1792, forte della convinzione che l’educazione fosse fondamentale per la liberazione della donne pubblicò il libro “Rivendicazione dei diritti della donna”.

Nel dicembre dello stesso anno lasciò Londra per Parigi, nella Francia rivoluzionaria; qui incontrò Gilbert Imlay, un ufficiale dell’esercito americano e con lui ebbe una figlia. Ma subito dopo la sua nascita venne abbandonata. A causa di questo amore finito tentò due volte il suicidio.

Nel 1796 torno in Inghilterra, dove si legò al filosofo e saggista William Godwin. Qui iniziò a scrivere il romanzo “L’oppressione della donna”: interrotto a causa della morte nel settembre del 1797, è un romanzo prevalentemente biografico, ma è anche un documento sulla condizione femminile nel ‘700.

Nel romanzo Mary chiama il matrimonio “prostituzione legale”, denuncia le ingiustizie subite dalle donne, le esorta ad istruirsi e a ricercare l’indipendenza economica. Critica aspramente il sentimentalismo, una filosofia del sentimento dannosissima specialmente per le donne, che vengono incoraggiate a privilegiare le emozioni a danno della razionalità.

Fondamentali le sue asserzioni sull’uguaglianza politica e sociale fra i due sessi, l’individuazione del legame fra dipendenza morale e dipendenza economica, ma anche le critiche mosse al sistema, la denuncia della disparità fra i ricchi e i poveri, della condizione infelice dei bimbi abbandonati, dell’inefficienza del sistema ospedaliero, e il pronunciamento a favore del divorzio non solo in caso di crudeltà fisica o adulterio del marito, ma come libera scelta

Romanzo di denuncia sociale, “L’oppressione della donna” è anche la testimonianza personale della vita di una donna in grande anticipo sui tempi, orgogliosa, coraggiosa, ribelle alle convenzioni, capace di grandi passioni amorose e fermamente convinta di voler essere padrona del proprio destino, affermandosi in piena libertà ed autonomia. Una donna inaccettabile per i conformisti della buona borghesia e dell’alta società del suo tempo.